低空经济风头正劲,但众多潜在应用因“动手难”而搁浅。如何让智能设备在百米高空、复杂环境下安全、灵巧地“干活”?围绕该话题,日前,工信部与电子信息产业发展研究院主办的国家级期刊《机器人产业》对万勋科技进行了专访。万勋科技以创新的“具身智能柔韧机器人”技术给出了破局答案。

以下为报道全文:

政策暖风频吹,资本竞相涌入,中国低空经济正迎来前所未有的爆发期。从城市物流配送的无人机穿梭楼宇,到电力巡检的飞行器翱翔山野,再到应急救援的空中生命线,一幅充满想象的未来图景正在徐徐展开。

然而,喧嚣背后,真正规模化、高效率、安全可靠的商业化应用落地,却面临严峻挑战。过半的潜在低空应用场景因技术成熟度不足、作业能力有限及安全冗余度低而难以转化为实际价值。尤其在高空、复杂或危险环境下的接触式作业,这些需要“动手能力”的关键环节,成为制约低空经济价值释放的瓶颈。

在破解低空经济“动手”难题的探索中,万勋科技(深圳)有限公司(以下简称“万勋科技”)以其全球首创的Pliabot®柔韧机器人技术路径脱颖而出。作为一家专注于“具身智能+柔韧机器人”前沿技术研发与产业化的高新技术企业,万勋科技致力于打破非结构化环境的局限,赋予机器人前所未有的低成本、交互性、适应性及安全性,为以低空作业为代表的高危场景提供全新解题思路。

1

场景需求迫切,传统手段力有不逮

低空经济的真正价值,远不止于飞行器的位移能力,更在于其抵达目标位置后所能执行的高价值作业。超高压输电线路上一个微小缺陷的发现与处理,传统方式往往需要全线停电、搭建数十米高的脚手架平台,耗费大量人力物力与时间窗口,且作业人员面临巨大安全风险;百米高空的叶片巡检与维修是公认的行业痛点,目前主流方式依赖专业人员借助吊篮或绳索进行高空作业,效率低下且受天气条件制约严重,更伴随着难以完全规避的坠落风险……

这些场景共同指向一个核心需求:需要飞行器作业末端能够稳定附着于高空复杂结构,如倾斜的叶片、晃动的线缆、光滑的玻璃幕墙表面,并能克服风力、震动等干扰,精准执行接触式操作,如检测探头定位、维修工具使用、清洁装置运行的作业平台。

万勋科技市场总监成晖分析道:“空中作业的核心挑战在于‘接触’与‘交互’。”无人机擅长快速抵达和空中悬停观察,但在需要施加力、进行精细物理操作的环节,搭载传统刚性机械臂或其他作业模块的飞行器往往显得笨拙、脆弱且适应性差,极易因碰撞或过载导致任务失败甚至设备损坏,无法满足复杂多变的高空作业对“灵巧手”和“稳定脚”的双重严苛要求。因此,如何破局低空作业中的接触与交互,成为低空经济场景应用能否落地的关键之一。

2

柔韧机器人技术实现应用突破

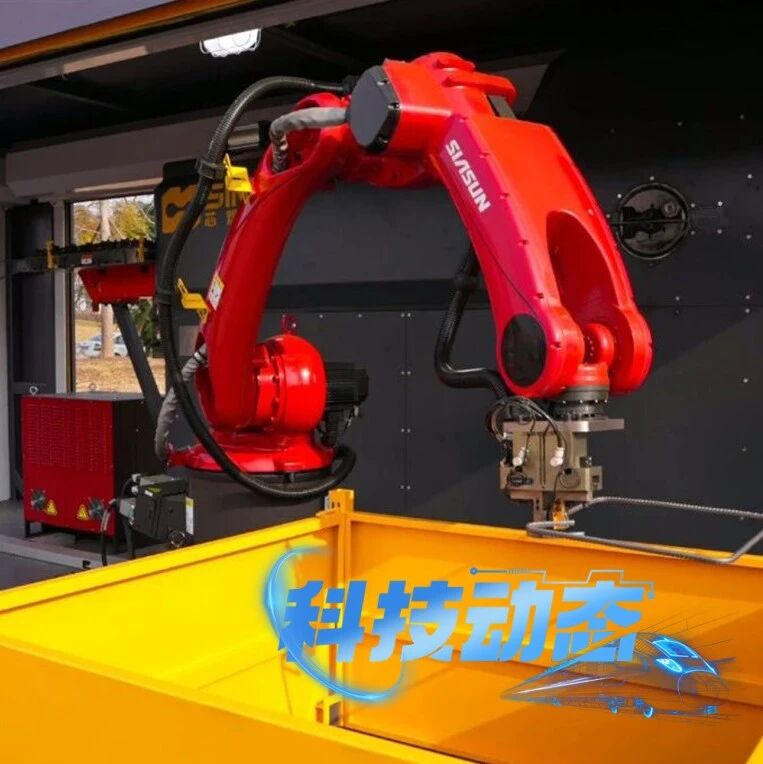

万勋AP30-N1空中柔韧机器人执行航标更换作业

例如,在风机叶片防雷导通检测中,通过万勋科技AP30-N1空中柔韧作业平台与叶片接闪器接触完成检测,作业时长较传统人工作业可节约50%,作业人员可减少2人,大大提高了日常检测效率;在长江航道的航标灯更换维护任务中,传统人工单次更换航标需要2小时,AP30-N1仅需15分钟;应用万勋科技AP3-P3柔韧系留清洗系统对高楼大厦幕墙进行清洗,不仅彻底杜绝了“蜘蛛人”高空作业风险,作业效率更可提升4~6倍,成本降低30%~50%。

基于大疆M400的AP3-P3开展空中清洗作业

3

赋能高空场景,拓展应用边界

万勋科技亮相2025第九届世界无人机大会

目前,万勋科技的具身智能柔韧机器人技术已成功转化为一系列面向低空经济的创新产品与解决方案,并在实际场景中展现出强大效能,覆盖地产物业、交通基建、电力能源、城市管理、应急救援等多个低空经济核心领域,其解决方案在国内外数十个标杆项目中成功落地应用,服务客户包括多家世界500强企业与大型公共事业机构,充分验证了具身智能柔韧机器人技术在实际复杂高空环境中的可靠性、卓越性能与产品安全。

融合无人机机动性与柔韧机器人灵巧操作能力的“机器人+无人机”系统,代表着低空作业自动化的终极形态与发展方向。成晖表示,无人机解决了“到达”的问题,而柔韧机器人解决了“干活”的问题。两者的结合不是简单的叠加,而是能力的质变,将催生一个庞大的自动作业服务市场。

全国首个自动充电机器人快闪体验站

万勋CF1柔韧全自动充电机器人引围观

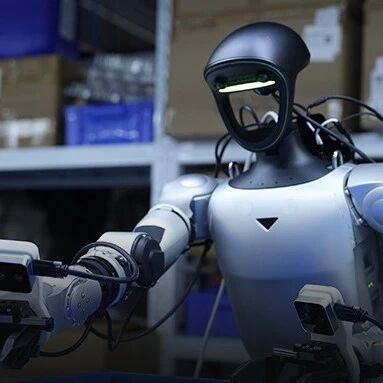

在低空经济场景之外,万勋科技的柔韧机器人也展现了强大的应用潜力,广泛应用于新能源汽车自动充电、工业制造等领域。以新能源自动充电为例,在近期落地的全国首个“机器人+”自动充电体验站中,万勋科技提供的“柔韧充”解决方案便是基于由软材料仿生肌肉构成的“柔韧臂+具身AI”,充分模拟人类手臂柔性动作与智能交互特性,保证了超高可靠性、稳定性和安全性,从而轻松匹配各类主流及非主流车型、应对多变的用户操作状况和复杂多样的部署要求。